Wir treffen Verena Huber in ihrer Wohnung in Oerlikon, die sich in einem Neubau befindet. Die Räumlichkeiten sind voller Bücher und Gegenstände und strahlen viel Wärme aus. Huber ist eine geübte Gastgeberin, man fühlt sich gleich wohl in ihrem Zuhause. Der grosse Wohnraum ist in Inseln gegliedert, denen bestimmte Tätigkeiten entsprechen. Ein grosszügiger Aussenraum wird durch Vorhänge gegen aussen abgeschlossen. Der Innenraum wirkt dadurch vergrössert. Man spürt, dass hier jemand wohnt, der die Räume einerseits sehr bewusst gestaltet hat, doch auch vieles zulässt. Auch Bücherstapel haben ihre eigene Schönheit. Für ihr Lebenswerk als Innenarchitektin, Forscherin, Autorin und Lehrerin wird Verena Huber mit dem Schweizer Grand Prix Design geehrt.

Die Innenarchitektin Verena Huber wurde vom Bundesamt für Kultur mit dem Schweizer Grand Prix Design geehrt.

Du hast dich eingehend mit dem Thema Wohnen und Wohnkultur befasst. Was ist deiner Meinung nach das grösste Missverständnis bei diesem Thema?

Verena Huber: Dass man Wohnen gleichsetzt mit Einrichten. Wohnkultur ist in meinen Augen eine Alltagskultur. Das hat nichts mit Form zu tun, sondern mit Stimmung, mit der Seele eines Raumes. Das war mir schon immer klar. Deswegen habe ich fast keine privaten Wohnungen eingerichtet. Ich war in dieser Hinsicht ein Gegenpol zu den klassischen Innenarchitekten. Ich habe höchstens Hilfe zur Selbsthilfe gegeben.

Du bist eigentlich vielmehr Soziologin scheint mir.

VH: Ich glaube, das hätte ich damals sogar studiert. Ich wäre fast Kunsthistorikerin geworden. Aber ich muss immer etwas mit den Händen machen, deswegen habe ich mich für Innenarchitektur entschieden. Ich habe schon während des Gymnasiums viel Zeit mit Handarbeit verbracht. Das war meine Basis. In der Innenarchitektur hoffte ich, Kopf und Hand miteinander zu verbinden.

Wohnkultur ist in meinen Augen eine Alltagskultur. Das hat nichts mit Form zu tun, sondern mit Stimmung, mit der Seele eines Raumes.

Wie hat sich der Begriff der Wohnkultur oder der Architektur allgemein verändert?

VH: Als ich noch unterrichtete, begann die Architekturgeschichte mit dem Bauhaus. Ich wuchs in einem Haus aus dieser Zeit auf, für mich war das einfach selbstverständlich. Das 19. Jahrhundert wurde damals von den Architekten nicht wahrgenommen. Doch eigentlich war es das wichtigste Jahrhundert, denn dann entwickelten sich die Städte. Es passierte eigentlich immer etwas Interessantes, die Akzeptanz ist einfach unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie man darauf schaut.

Hast du dafür ein konkretes Beispiel?

VH: Ich war einmal in Moskau an einer Semesterkritik. Die Studierenden mussten die frühen vorfabrizierten Bauten der Chruschtschow-Ära bewerten. Sie hatten den Horror davor, doch genau genommen hatten diese Minimal-Wohnungen gute Grundrisse. Sie waren gut konzipiert.

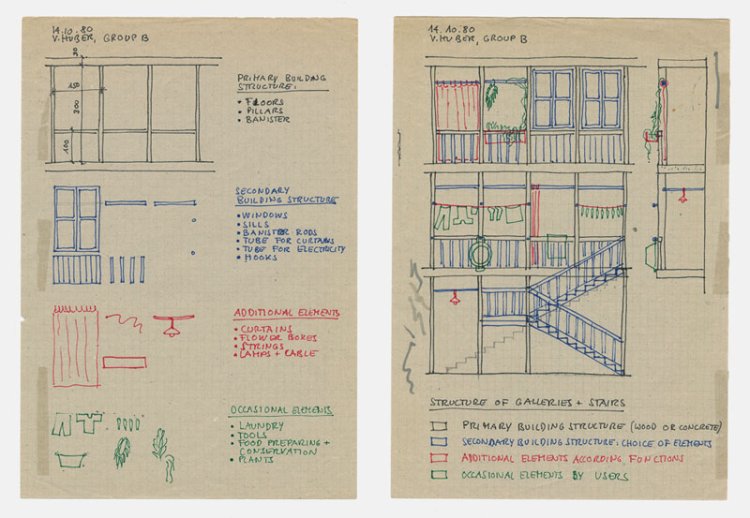

Skizzen zum Projekt im Interdesign-Workshop in Tbilisi (Vom Rohbau bis zu den Spuren der Benützer), 1980

Du hast auch viele interessante Publikationen und Projekte zum Thema Wohnen im Osten gemacht. Wie kam es dazu?

VH: Das passierte nach meiner Pensionierung, da taten sich Freiräume auf. Ich wurde Mitglied im Verein «MitOst» und reiste dann erstmals nach Litauen. Ich initiierte das Projekt «Türen auf - wie wohnen wir, wie wohnen andere», das sich mit dem Alltag im Osten befasste und Wohnbeispiele in sechs Ländern sammelte. Damit machten wir eine Wanderausstellung, die wir in zwei Containern an verschiedene Orte brachten – bis nach Sibirien. Wir hatten grossen Erfolg damit. So etwas könne nur eine Frau machen, sagte mir mal jemand. Da wir kein Geld hatten für einen Katalog, haben wir eine Postkartenserie gemacht. Zwölf Jahre später wollten wir wissen, was aus diesen Häusern und Leuten geworden ist. Dazu gaben wir eine kleine Publikation heraus. Wir stellten sie in den beteiligten Ländern vor. Dies gelang uns in Rumänien und Belarus. Dann kam die Pandemie und wir haben das Projekt abgebrochen.

Was hast du aus diesen Erfahrungen im Ausland mitgenommen?

VH: Dass wir falsche Vorstellungen haben vom Wohnen. In allen Wohnzeitschriften geht es nur ums Einrichten, die Leute wollen halt Leitbilder. Aber vielleicht müssten sie einfach in sich gehen und sich fragen, was sie wollen. Ich habe auch lange Wohnberatungen gemacht. Mein Motto lautete häufig: weniger machen.

Das Thema Innenarchitektur wurde lange stiefmütterlich behandelt und der Architektur untergeordnet. Wie ist das heute?

VH: Zum Glück besser, lange galt das als ein uninteressantes Feld. Ich verstehe Innenarchitektur sehr breit. Die Vorstellung der Massstäblichkeit ist ganz wichtig, denn Innenarchitektur ist der Massstab, der dem Menschen am nächsten ist. Ich denke von innen nach aussen.

Findet Innenarchitektur nur innen statt?

VH: Schon vornehmlich, doch dieser Massstab geht auch im Aussenraum weiter. Ein Projekt, bei dem ich beteiligt war, hiess «dazwischen – Von der Wohnungstüre zur Trottoirkante». Heute ist das Interesse für diese Zwischenräume wieder spürbar.

Du warst auch lange in der Wohnbauforschung tätig.

VH: Ja, aber ich habe in erster Linie an die Wahrnehmung geglaubt, also eher an die angewandte Forschung. Mit offenen Augen durch die Welt gehen muss man eben auch lernen.

Die Innenarchitektin Verena Huber ist vielseitig interessiert und engagiert.